|

普通、「結晶模型」と言うと、読者も学校の理科室で見た記憶があるだろうが、カラフルなプラスチックで出来た「玉」に、白い「手」と呼ばれる結合手がキットとして販売されており、研究や教育に使われている。この模型の場合「玉」は言うまでもなく原子に、「手」は原子間力や水素結合などの「引力」に対応している。

私たちの世界は私たちの肉体も含めて、様々な原子からなる広い意味での「結晶」で横成されている。市販のDNA模型には全体を支えるための柱が中央に立っている。実際のDNAにこのような柱は存在しない。この柱を模型から取り去った場合模型全体は自重によってグシャと潰れてしまうことだろう。実際のDNAがそのようにヤワであったとしたら、進化どころか個体の生存さえままならぬだろう。

つまりDNAにおいては、「玉」と「手」だけでは表現しきれない力が存在すると考えるべきだろう。

1984年に発見された革命的な合金「準結晶」も、様々なモデル化が盛んに試みられている。1985年に小川泰氏が発見した「3次元ペンローズタイル」もその一つで、これも同様のキットが使われている。だが原子の位置に未確定要素の多いモデルで、完全とはいえない。

ところが六勾を一種の原子配列モデルとして眺めた場合、そこに曖昧さはない。もっとも六勾の場合では、原子は空っぽの球状の空間で表現されて、この点で従来のモデルの常識を破っていている。「存在」が「無」で表現されているわけである。これには少々の認識の転換を要す。

西洋科学の本流は、突き詰めるところ存在の由来を追い求める飽くなき挑戦だったといえる。西洋科学は自然界のあらゆる事象を腑分けし、世界を横成する根元的な存在粒子を追い求めてまっしぐらに進んできた。そして「原子」「核子」「クォーク」などの概念を生んできた。しかし周知のように、堅固な基礎たる存在を追い求めれば求めるはど、存在とは極めて危うい性質のものであることが明らかになるばかりだった。この事実は、まさに西洋に突き付けられた最大のパラドクスといっていいだろう。

「粒子と波動の相補性」「物質はまさに確率として存在する」など、素粒子物理学が宗教的発言に似てきたのも西洋科学の断末魔だと私は考えている。

六勾は言わば「存在ではないもの」で表現された新しい実在のイメージである。従来原子が構想されていた場所は「無」で表現されている。ここで老子の語った「車輪の比喩」を思い出されるのではないだろうか。車輪の中心は空だが、空にこそ最大のファンクションが宿るのである。 ではロッドは何に相当するのであろうか。

電子の軌跡か、あるいはスピン軸か、はたまた全く別の力か、これは非常におもしろい問題だと思う。

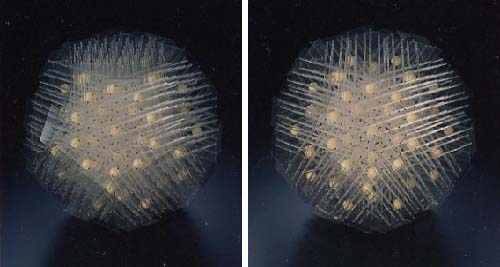

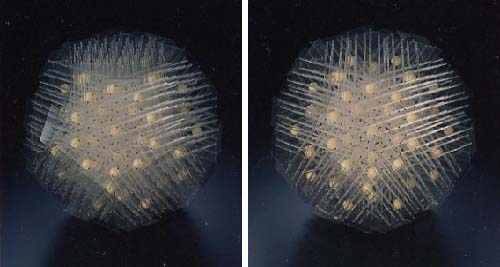

参考のためにロッドを透明な素材とし、空っぼのスペースに不透明なポールを埋め込んだ作品を上図に示す。

六勾には右巻、左巻きの区別があるということ、つまり互いに鏡像関係にある立体異性体が存在する事実も、準結晶の性質と矛盾しないどころか、疑問の余地のない説明をしてくれる。この模型は、実際の準結晶の物性を予言し、理想的な結晶を作る重要なヒントも提供するはずである。

|